Кино — документ времени и социальных практик. Это блик актуальной нормативности, отражение официального или, напротив, протестного дискурса, которое в то же время является способом конструирования новых образов и моделей поведения.

Советское «оттепельное» кино принесло с собой новый код маскулинности. В ряде фильмов неизменно встречается образ «нежных мальчиков» — они пронзительны в своей эмоциональности, искренни в отношениях и предельно внимательны к окружающей действительности. Дети и молодые мужчины наконец-то получают право, на мгновение забыв о строительстве коммунизма, просто бродить по городу и писать стихи не только во славу Родине.

Разговор о новшествах всегда ведется на тончайшей грани инновации и «хорошо забытого старого»: зачастую под маской нового в культуру приходят уже знакомые манифесты с ретушью свежей эстетики. Чего хочется, так это уклониться от традиционных репрезентаций «bros before hos»* и посмотреть, что дарят нам лакуны и внимательный взгляд.

О том, что было до

© Кадр из фильма «Стачка»

Становление советского кинематографа в первую очередь связано с именами режиссеров-интеллектуалов — Эйзенштейна, Вертова, Кулешова и др. Двадцатые годы — это время поиска нового языка, изобретения монтажных аттракционов, опытов кино-глаза. Изначально авангардное кино было направлено в сторону репрезентации «нового мира» — революционного движения и становления государства. Гендерная повестка здесь — соответствовать идеологической установке «бесполого пролетарского лица». Однако на идейном уровне можно говорить про общую маскулинизацию «нового человека»: сила, уверенность и активность — вот необходимые качества для строителя коммунизма. Новая мужественность была воинственной и бескомпромиссной.

В целом правила маскулинности можно обобщить следующим образом:

1. мужчина должен избегать всего женского и женственного;

2. мужчина должен добиваться успеха и опережать других мужчин, быть «большой шишкой»;

3. мужчина должен быть сильным и не проявлять слабость;

4. мужчина должен быть крутым и не бояться насилия [1].

Сталинский кинематограф радикально отличается от предшествующего периода. Различия очевидны как в техническом оснащении кинопроизводства, так и в обновленной модели советского фильма [2]. Цензура ужесточается, «эмоциональный» сценарий пропадает с экранов. Вместо него кино должно репрезентировать единую групповую идентичность советского человека: действия героев унифицируются, индивидуальные характеристики исчезают. Кроме того, кино сталинской эпохи «готовит модель новых семейных отношений, отказ от традиционной семьи в пользу коллектива, замены личных связей общественными» [3].

Борцом за чистоту и стерильность сталинского кинематографа был Б. Шумяцкий, который с 1930 года председательствовал в Союзкино. В это время фильмы рассматриваются как отдых и развлечение пролетариата, а любые проявления интеллектуальных и/ли авангардных практик подвергаются резкой критике. Так, маргинализируется линия «умного» кино в связи с его отрывом от рабочих проблем, а сами режиссеры объявляются изнеженными интеллигентами [4]. Это в определенной степени утверждает единый тип пролетарской маскулинности, а на экранах закрепляется образ простого и прямолинейного трудяги.

© Плакат к кинофильму «Путевка в жизнь»

Образы мужчин делятся на «правильные» и «неправильные» в зависимости от того, как они относятся к советскому режиму. Несмотря на то, что сильные тела присутствуют в кадре, все они предельно зависимы и встроены в общую систему безвластия. В целом стоит отметить двойственность концепта советской маскулинности: поскольку единственным истинным мужчиной являлся Вождь, то все кинематографические репрезентации пронизаны темой (не)завуалированной кастрации: образы героев могут быть мощными и крепкими, но они ничто по сравнению с Главным Руководителем. Здесь стоит добавить: несмотря на то, что в «советской культуре сталинского периода идеальный мужчина воплощал мужественную, нерушимую маскулинность, литература и кинематограф удивительно часто использовали фигуру раненого, ущербного мужского тела, чтобы представить нового советского человека»[5].

«Послушайте, у меня есть сердце — оно стучит!»

© Кадр из фильма «Сережа»

Переломным моментом в советской истории является период «оттепели». На смену сталинской эпохе «большого стиля» приходит культ повседневности. На экране появляются живые люди — они неидеальны, в отличие от своих кинопредшественников, но представляют собой индивидуальное начало и воплощают субъективность. Как говорит герой Хуциева: «Главное — это личная честность каждого. Каждый отвечает только за свои поступки».

Советский кинематограф 60-х заговорил о людях с осторожным трепетом. Если персонажи прошлых эпох были унифицированы, а герои и героини в процессе выплавки стали, демонстрации цирковых этюдов и воспитания детей прежде всего строили коммунизм, то в «оттепельных» фильмах им возвращается право на приватность.

В этот период снимаются такие работы, как «Серёжа» (1960), «Шумный день» (1960), «Человек идёт за солнцем» (1961), «Застава Ильича» (1965), «Июльский дождь» (1966), «Любить» (1968), «День солнца и дождя» (1967), «Внимание, черепаха!» (1969) и др.

Героем времени становится ребёнок, за редким исключением, мальчик. Взрослые — это те, кто (вы)жил при сталинском режиме, а значит, молчал, закрывал глаза или, чего хуже, писал доносы. Взрослые потеряли кредит доверия. Дети же означены двойной «чистотой и невинностью» — как собственно дети и как те, кто появился на свет после развенчания культа личности, т.е. непричастные к «грехам прошлого».

© Кадр из фильма «Человек идёт за солнцем»

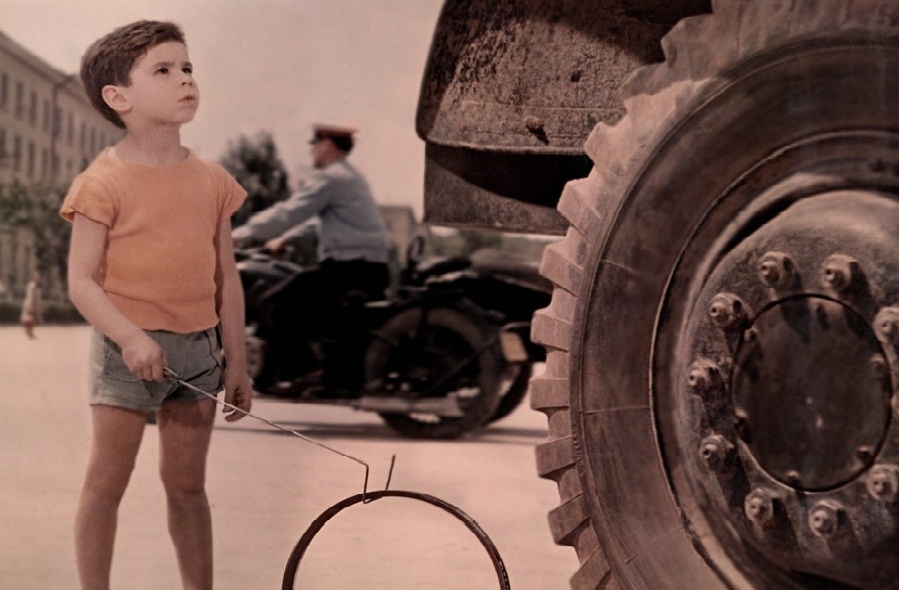

© Кадр из фильма «Человек идёт за солнцем»Ребенка сталинского кинематографа невозможно было застать за игрой — он решал взрослые вопросы. В 60-х же перед нами разворачивается пространство, где человек вновь получает детство с воздушным змеем, игрой в колесо и неизменно вопрошающей любознательностью.

«А хотите, ребята, я вам зелёное солнце покажу?» — кричит мальчик из ленты Михаила Калика «Человек идёт за солнцем» и предвещает рождение новой эпохи. Лента начинается с того, что мир перед глазами ребенка буквально переворачивается с головы на ноги.

«Человек идёт за солнцем» (1961) — работа Молдавской ССР о мальчике, который во время путешествия встречает на своём пути разных героев, но проходит сквозь них, лишь слегка соприкоснувшись. Всё происходит по законам волшебной сказки, и в то же время маркеры «мужского» будто бы невзначай встречаются в каждой сцене: циркач-мотоциклист, позволяющий женщине помыкать собой, разочаровывает, водитель грузовика, который на равных ведет беседу, напротив, влюбляет в себя нашего героя. Калик, как, впрочем, и многие другие режиссеры, показывает нам кинотекст, в котором практически отсутствуют женские образы. Это дистиллированный мужской мир, где девочки-девушки-женщины появляются лишь в качестве объекта, который необходимо отчитать, поставить на место и пристыдить. То тут, то там мы встречаем сцены, где мужчина вторгается в пространство интимного: позволяет себе прилюдно отхлестать сестру по лицу, взять на руки и увезти на машине. Насилие романтизируется и преподносится как забота. Ребенок, который идет за солнцем, вдумчиво наблюдает. Будет ли он следовать этой схеме, когда вырастет? Вполне вероятно, но сейчас он «нежный мальчик», который исследует «оттепельный» мир.

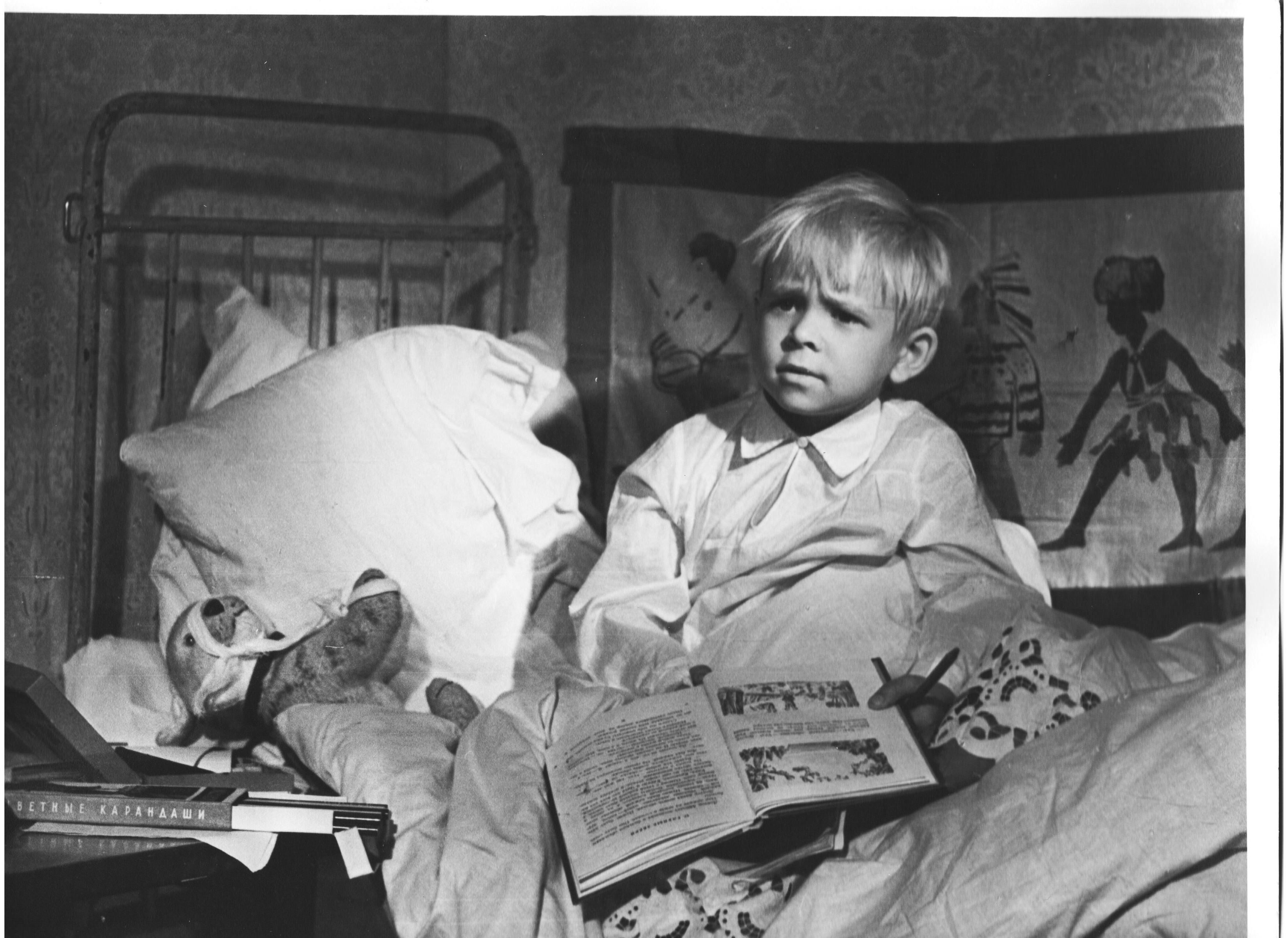

Другой пример ребенка советской «новой волны» — Сережа из одноименного фильма Г. Данелии и И. Таланкина 1960 года.

Фабула фильма проста: мама Сережи второй раз выходит замуж. На экране мальчик и отчим выстраивают отношения, и у них получается то, что принято называть «настоящей мужской дружбой»: в общении нет доминирования и подчинения, ребёнок и взрослый разговаривают и решают проблемы на равных. Можно сказать, что фильм демонстрирует, что быть (становиться) мужчиной — это понимать и чувствовать мир, быть справедливым.

История представлена глазами маленького мальчика Сережи, который добр, пытлив и умен. «Послушайте, у меня есть сердце, — произносит он, догоняя компанию подростков, — оно стучит!» Эта фраза является ключевой для понимания принципиальных отличий кинематографа советской «новой волны», она — манифест «оттепели». Личное получает преимущество над общественным: семья теперь не менее важна, чем выполнение долга перед отечеством. Скорее наоборот, делается акцент на трепетном отношении людей друг к другу.

© Кадр из фильма «Сережа»

Сережа — ребёнок-ангел, он эмоциональный, чувственный, одновременно думающий и смелый. В этом контексте интересно взглянуть на особенности коммуникации со взрослыми. Первый мужчина, с которым мальчик имеет дело в фильме, — это Коростылёв (будущий отчим), и вот их диалог:

— Вот так, брат, значит, я к тебе переехал. Не возражаешь?

— Ты насовсем?

— Да, насовсем.

— А ты меня будешь драть ремнём?

— А зачем я тебя буду драть ремнём?

— Когда я не буду слушаться.

— Нет, брат, по-моему, это глупо — драть ремнем.

— Глупо. И дети плачут.

— Так мы ж с тобой можем договориться как мужчина с мужчиной.

В этой беседе низвергается традиционный концепт гегемонной маскулинности касательно репрессивной роли отца (и в целом взрослых) в воспитании детей. Происходит подвижка внутри «мужского мира», возрастные иерархии надламываются и открыто критикуются. Образ Коростылёва как «настоящего» мужчины показан через отказ от привычных форм доминирования. Он принимает ребёнка как равного себе, как такого же человека.

Показательной является следующая сцена. Дядя Петя подзывает мальчика и протягивает ему конфету, которая оказывается пустой оберткой. Сережа внимательно смотрит на взрослого человека, заливающегося смехом, и произносит: «Дядя Петя, ты дурак?» Подобный разворот событий никак не мог сложиться в кинолентах предыдущих периодов — только в «оттепельное» время ребёнок получает право голоса, буквально становится полноценной личностью в настоящем времени, а не когда-то в будущем. В тот момент, когда Сережу наказывает мама, Коростылев за него заступается, потому что нельзя ругать за правду. Кроме нежности отцовства здесь можно усмотреть понятие индивидуальной истины: маленький мальчик может назвать взрослого мужчину дураком, если это соответствует действительности.

Новые герои несдержанны в своей искренности и нетерпении ко лжи. Чувственность и эмоциональность движет ими. «Легкомыслен, однобоко увлечен литературой, излишне весел, упрям, — такую характеристику дает пятнадцатилетнему Олегу из «Шумного дня» (1960) его одноклассница, — если все это привести в норму, то получится обыкновенный человек, как все».

Однако «оттепельные» подростки никак не могли быть такими, как все. Наряду с нежностью детства советская «новая волна» дарит нам молодежный бунт. Здесь и выше упомянутый герой Олега Табакова («Шумный день»), «подросток-романтик с саблей, ставший в свое время чуть ли не символом «шестидесятнической молодежи», был, по большому счету, неким олицетворением юношеского максимализма, «воздуха свободы» [6].

Для прорисовывания гендерных границ большое значение имеет гомосоциальная иерархия. Так, если говорить о маскулинности, то часто она проявляется на фоне конфликта со старшим поколением, в частности, со взрослыми мужчинами. Но мы помним, что к ним-то оттепельное кино относилось с недоверием, и позиция их нередко отличалась ретроградством:

«Тебе советская власть всё дает, я в твои годы пахал, молотил, коней пас. Больно умные вы стали, учёные, только ум у вас не в ту сторону лезет. Вопросы они там всякие задают — знаем мы, что это за вопросы. Рассуждать много стали, рот разевать».

В тех же случаях, когда взрослые оставляют свой апломб возраста в стороне и держатся на равных, отношения выходят на общую ноту человечности. И тогда даже колючие подростки превращаются в «нежных мальчиков».

Подводя итог, стоит заметить, что в «оттепельный» период границы маскулинности на уровне кинорепрезентаций значительно расширились и стали менее жесткими. Однако говоря о новом коде, мы, тем не менее, встречаемся с противоречием. То, что изначально схватывается глазом как образ «нежного мальчика», неизменно встраивается в традиционный гендерно-сегрегированный контекст и получает нормированную окраску. Открытая маскулинность по-прежнему зачастую сталкивается с идеей о доминировании и превосходстве. В одних случаях это проявляется через сценарные коллизии, в других — через нормативность «мужского мира» и непосредственное отсутствие в фильмах самостоятельно действующих женских образов.

Тем не менее, в 60-х можно говорить про появление на экране «чувственного субъекта». Люди в фильмах этого периода эмоционально подвижны, дети на экране начинают играть, мальчики и мужчины — «плакать». Чтобы доказать свою мужественность, больше не надо погибать во имя Родины, достаточно просто быть живым человеком.

* — дословный перевод "братаны важнее баб".

Ссылки:

1. Костерина И. «Ботаники» против Джеймса Бонда: некоторые тренды современной маскулинности. Доступ через интернет http://www.nlobooks.ru/node/2281.

2. Булгакова О. Советское кино в поисках «общей модели» // Соцреалистический канон (под ред. Гюнтера Х., Добренко Е.) СПб., «Гуманитарный проект», 2000.

3. Нусинова Н. Семья народов. Очерк советского кино тридцатых годов. Доступ через интернет http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_1/2001_1_01.htm.

4. Тейлор Р. Борис Шумяцкий и советское кино в 30-е гг.: идеология как развлечение масс // Киноведческие записки, № 3, 1988.

5. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Тело и дискрими-нация: инвалидность, гендер и гражданство в постсоветском кино. «Неприкосновенный запас», 2011, №2(76).

6. http://ptj.spb.ru/archive/68/memory-of-profession-68/stranicy-zhurnala/